El camino de la enfermería en México: de los saberes ancestrales a la salud sexual y reproductiva

La enfermería juega un papel clave en la mejora de los sistemas de salud y en la formulación de políticas sanitarias globales, desempeñándose en servicios vitales para la sociedad. Según la OMS (2024), es crucial fortalecerla en áreas como educación, empleo, liderazgo y servicios. Para impulsar su formación teórica y práctica, es necesario reconocer y valorar esta profesión. En este contexto, la propuesta es explorar la historia de la enfermería mexicana y su trayectoria en la profesionalización y en la Salud Sexual y Reproductiva (SSyR).

Alatorre-Wynter, enfermera y profesora investigadora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, resalta la importancia del enfoque de género en las investigaciones en torno a las ciencias y a la enfermería en particular. Invita a un abordaje reflexivo sobre los mecanismos sociales de marginación y diferenciación de las mujeres en los ámbitos laborales y científicos.

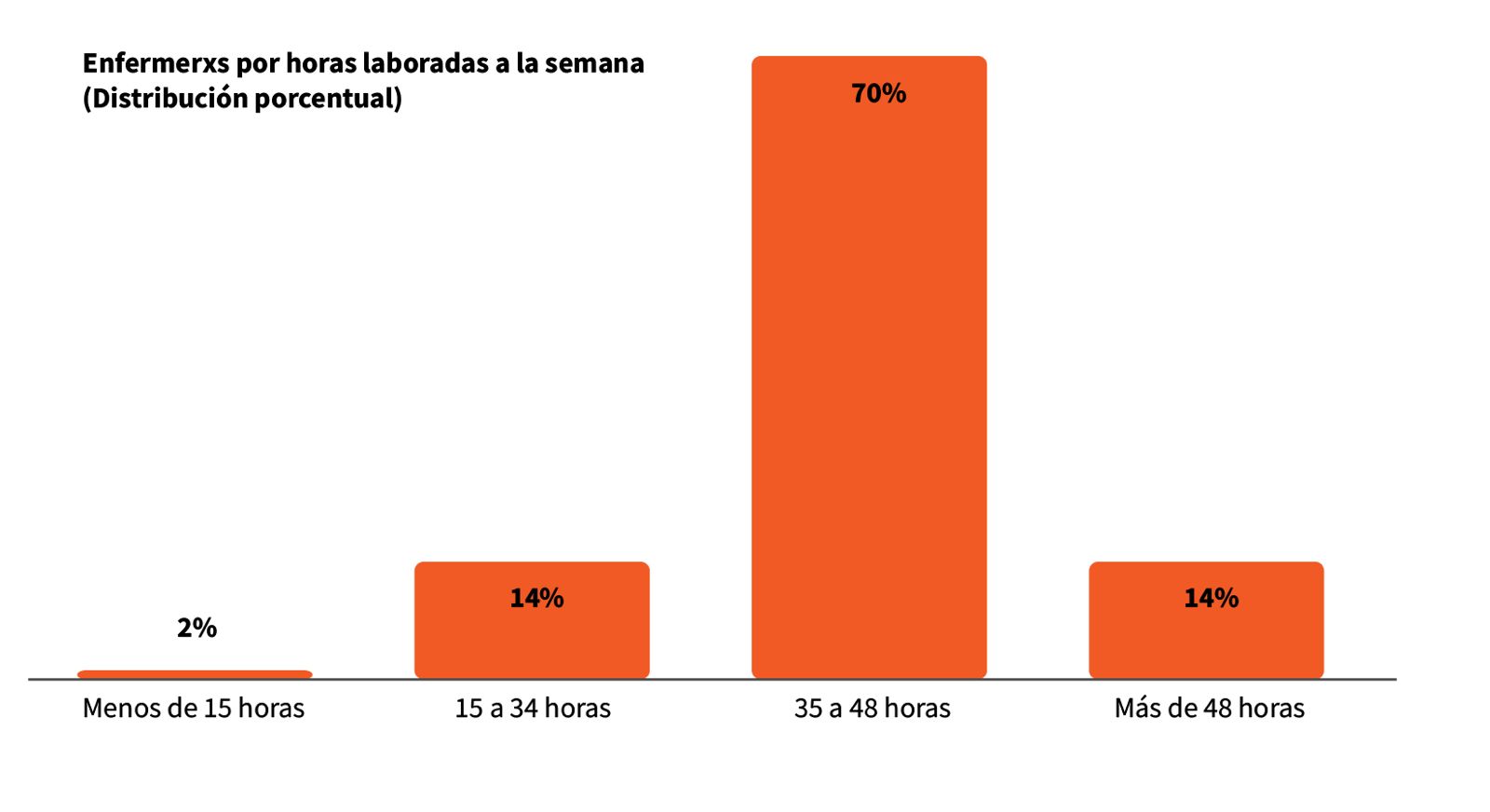

En el caso de México, en 2021 el 0.35% de la población se dedicaba a la enfermería, cifra que supera a la de años anteriores. De cada 100 personas en esta profesión, 53 eran profesionales, 18 técnicos en enfermería y 28 auxiliares o paramédicos. Al ser una profesión mayoritariamente femenina, el 79% de las 620 mil personas que trabajaron en enfermería remunerada ese año eran mujeres, lo que hace necesario abordar la enfermería desde una perspectiva de género.

Breve historia de la enfermería en México

Los cuidados de la salud en la cultura azteca

Muchas investigaciones sitúan los primeros vínculos entre la sociedad mexicana y los cuidados de la salud en la cultura azteca, es decir, antes de la invasión colonial. Los antecedentes de profesiones que hoy conocemos como la enfermería, la medicina y la obstetricia se encuentran en las figuras de Tlamatquiticitl y Ticitl, quienes desempeñaban funciones sociales relacionadas con la curación y el cuidado de la salud.

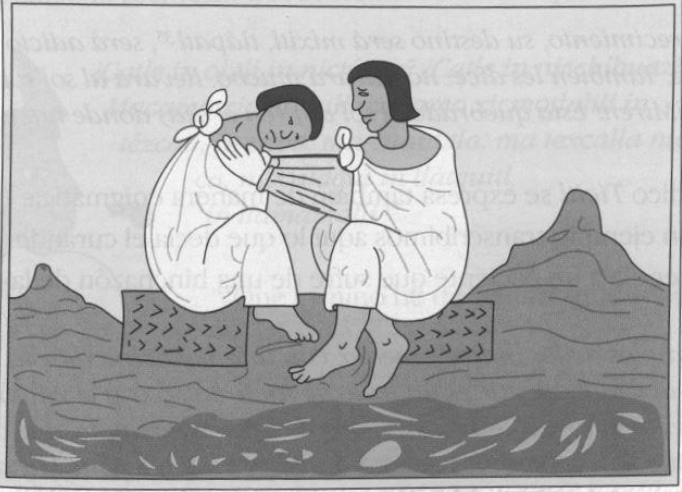

El Ticitl era un especialista, hombre o mujer, en el tratamiento de enfermedades físicas y espirituales, utilizando conocimientos de herbolaria y técnicas terapéuticas. Por su parte, la Tlamatquiticitl, figura únicamente femenina, especializada en el acompañamiento de partos y la sanación de enfermedades, recibía su formación de sus ancestros, sus madres y abuelas. Esta figura administraba brebajes, realizaba lavados intestinales, aplicaba fricciones, colocaba férulas y vigilaba los baños de vapor medicinales. Ambas personas podían establecer medidas higiénicas para el bienestar de la comunidad.

El cuidado de los enfermos y la caridad en la época colonial

Tras la colonización española, las sociedades mesoamericanas iniciaron abruptamente una nueva etapa marcada por la violencia, intentos de subordinación y epidemias por enfermedades traídas de Europa, como viruela, sarampión y gripe, que diezmaron a la población indígena. Más tarde, el comercio de esclavos negros introdujo enfermedades como fiebre amarilla y dengue.

En el período prehispánico, las parteras gozaban de un alto reconocimiento social y poseían un notable desarrollo técnico. Sin embargo, con la conquista, esta práctica fue desvalorizada y estigmatizada. En la colonia de Nueva España, fueron principalmente mujeres indígenas, negras y mestizas —portadoras de saberes y creencias propias de sus culturas— quienes continuaron acompañando los partos, muchas de ellas también actuaban como curanderas y sanadoras. Debido a su origen social y a la cosmovisión que encarnaban, el Imperio Español las asoció con prácticas consideradas heréticas, lo que dio lugar a su persecución por parte de la Inquisición, en el marco de lo que también se conoce como la “caza de brujas”. Las parteras no eran perseguidas por su rol en sí, sino por emplear conocimientos vinculados a lo biótico y lo espiritual, considerados “supersticiosos” o “místicos” por las autoridades coloniales.

En 1844, un grupo de Hermanas de la Caridad llegó al virreinato de Nueva España, lo que hoy es México y parte de Centroamérica, y desempeñó un papel clave en la formación del sistema de salud. Estas mujeres de élite trabajaban en hospitales de caridad, realizando tareas que hoy asociamos con la enfermería, aunque en su momento eran vistas como una extensión del trabajo doméstico y, por tanto, no remuneradas. En los hospitales del México virreinal, la enfermería era una práctica basada en la experiencia. Religiosas y enfermeras –registradas muchas veces como “sirvientas” con roles específicos como “enfermera lavandera” o “enfermera cocinera”– se encargaban de alimentar, abrigar y cuidar a los enfermos. Tanto ellas como las parteras estaban subordinadas a los médicos.

La Expulsión de las Enfermeras en México

La Guerra de Tres Años, fue una guerra civil que sufrió México entre su Independencia en 1821 y la Revolución de 1910. En este conflicto se enfrentaron los liberales con los conservadores, dos ideas opuestas sobre cuál era y debía ser el país. En consecuencia, se lleva adelante una gran cantidad de reformas liberales que apuntaron a la secularización del estado y a contener el poder económico y social eclesiástico. Estas medidas incluyeron la nacionalización de orfanatos, asilos y de los hospitales y beneficencias que habían sido los proveedores de atención a los enfermos desde el siglo XVI, y la supresión de las comunidades religiosas. Así, las Hermanas de la Caridad fueron expulsadas en 1874 y los hospitales de México se vieron sin enfermeras. Esta situación impuso la urgente tarea de instituir una escuela de enfermería secular.

Institucionalización y profesionalización de la enfermería en México

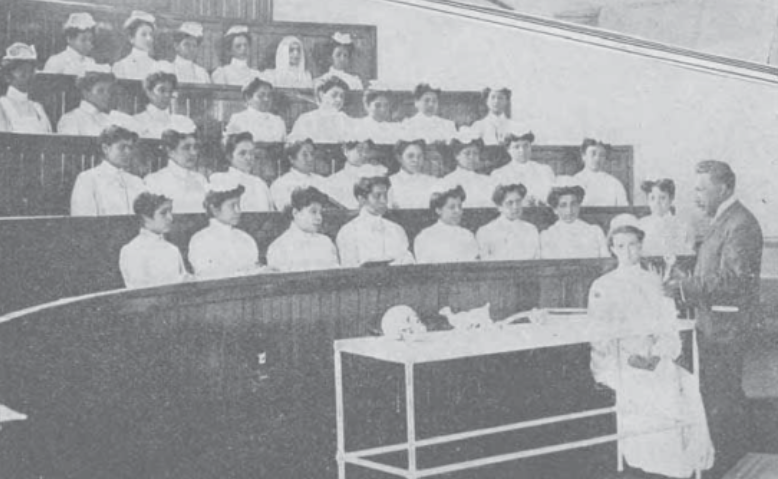

En el siglo XIX comenzó el largo proceso de profesionalización de la enfermería. En 1898, la formación en enfermería pasó a depender de la Escuela Nacional de Medicina, tras obtener el doctor Eduardo Liceaga la autorización presidencial para crear una Escuela Teórica-Práctica de Enfermería vinculada al Hospital de Maternidad e Infancia. Se lanzó una convocatoria para estudiantes de entre 15 y 30 años, de ambos géneros.

Tras varios intentos fallidos de nombrar a una directora para la escuela, Liceaga llamó a Rosa Warden, quien llegó a la Ciudad de México en 1902 desde Texas y estuvo a cargo hasta 1904. Fue ella quien propuso trasladar la sede al Hospital de San Andrés, que contaba con más casos de medicina general y cirugías mayores, lo que favorecía la formación de los estudiantes. Sin embargo, esta decisión generó malestar entre los directores del hospital y de la Escuela Nacional de Medicina, quienes la consideraron insubordinada y Liceaga le exigió la renuncia.

A pesar de esto, Rosa Warden logró importantes avances, como la implementación del uniforme para las enfermeras y la mejora en su formación. También introdujo el primer examen en la disciplina y supervisó la graduación de la primera generación de enfermeras, compuesta por 43 mujeres y un hombre, en agosto de 1903.

La primera escuela de enfermería de México se inauguró el 9 de febrero de 1907 en el Hospital General de México, emprendiendo el gran desafío de sobreponerse a los paradigmas de la práctica médica. Teniendo como uno de sus logros el haberse separado de la tutela que la Escuela Nacional de Medicina ejercía. Además, pudieron elaborar un plan de estudios que contemplaba aspectos técnicos, clínicos, científicos y humanísticos, de acuerdo a los criterios de médicos de gran prestigio. Estas acciones estaban encaminadas a la creación de una escuela con independencia económica y administrativa que mantuviera los vínculos académicos con la medicina.

En 1908 la escuela pasa a incorporarse de la Dirección General de la Beneficencia Pública a la Secretaría de Educación. Con la reapertura de la Universidad Nacional de México que acoge a la Escuela de Medicina, en 1911 la Escuela de Enfermería adoptaría el mismo reglamento y ocuparía las mismas instalaciones de la Escuela de Medicina en la Universidad. Esta integración brindó a las estudiantes la oportunidad para dejar el espacio brindado por el hospital-escuela, así como para desafiar los paradigmas socioculturales que las encasillaban en el servicio, dándoles la oportunidad de demostrar que podían manejarse sin la presencia y gobierno de los médicos, recordando el compromiso contraído con los pacientes, los servicios hospitalarios y, por supuesto, con los médicos.

Las enfermeras durante la Revolución Mexicana

La vinculación entre enfermeras y médicos en los ejércitos sigue poco estudiada, especialmente en el caso de las mujeres. Pocas fueron enfermeras militares y su rango más alto fue el de teniente. Ante la insuficiencia del servicio de sanidad castrense, surgieron organizaciones de beneficencia para atender a los heridos y enfermos.

En 1913, la profesora Leonor Villegas de Magnón fundó la Cruz Blanca en Nuevo Laredo, brindando atención a los combatientes del constitucionalismo. Un año después, se le otorgó a la organización carácter nacional. Sin embargo, el rol de estas enfermeras fue invisibilizado con los años.

Leonor documentó su experiencia en unas memorias escritas posteriormente, donde rescató el trabajo de la Cruz Blanca Nacional, especialmente en la frontera Texas-México. En su relato, se representa a sí misma como “la rebelde” y dedica su historia a quienes “luchan silenciosamente esperando la realización de los sueños de Carranza”. Su testimonio evidencia la precariedad de recursos y la improvisación en la atención médica durante la Revolución, resaltando la dedicación de las enfermeras voluntarias que, sin salario, sostenían la labor con donaciones y trabajo comunitario.

Participación en la salud pública: Enfermería como pieza clave en la expansión de servicios de salud

La Asociación Mexicana de Enfermeras se crea en 1947, y en 1948 la Escuela de Enfermería se separa de la Escuela de Medicina, pero sin conseguir autonomía plena. Desde este momento hasta 1980 las enfermeras cobraron relevancia en el sistema de salud, demostrando su conocimiento y pericia, tanto en la salud pública, como en las diferentes especialidades hospitalarias con base en la formación y actualización de sus estudios, que aún siendo técnicos, contaban con varias especialidades. Este período se caracterizó por privilegiar la teoría sobre la práctica. Las enfermeras mexicanas enfocaron su atención al paciente, casi siempre hospitalizado, apoyadas por el modelo curativo prevaleciente.

La enfermería y los derechos sexuales y reproductivos: un compromiso histórico

Un hito en la lucha de las mujeres en México fue la Conferencia por el Año Internacional de la Mujer en 1975, organizada por la ONU. Los resultados de este evento impulsaron reformas jurídicas en México para eliminar la desigualdad de género, como la derogación de disposiciones en el Código Civil de 1928, que incluían el permiso del marido para que la mujer trabajara y limitaciones sobre la dotación de tierras. Esta década marcó un despertar en el movimiento feminista, que denunció la opresión y comenzó a discutir temas como la sexualidad, los anticonceptivos y los derechos reproductivos. Se comenzó a discutir sobre sexualidad, anticonceptivos y los derechos a decidir sobre la reproducción y la interrupción del embarazo. En 1976 grupos feministas intentaron impulsar una ley sobre maternidad voluntaria, incluyendo el derecho a anticonceptivos y a la educación sexual, pero el tema no se discutió a nivel legislativo hasta décadas después.

Según el informe de CLACAI, Datos sobre el aborto inducido en México, en ese país las complicaciones del aborto eran la tercera causa de muerte materna, con 124.000 hospitalizaciones en la Ciudad de México entre 2001 y 2005. Entre 1990 y 2005, 537 mujeres murieron debido a abortos inseguros. En 2007, la Ciudad de México legalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación en diversas condiciones. Desde entonces, el personal de salud, especialmente las enfermeras, juega un papel clave en los procedimientos, la consejería anticonceptiva postaborto y el manejo del dolor. La legalización y los nuevos servicios han reducido drásticamente las complicaciones del aborto inseguro y la mortalidad materna, y las mujeres que reciben atención ahora tienen acceso a métodos anticonceptivos seguros para prevenir embarazos no deseados.

En septiembre de 2023 la Suprema Corte de México despenalizó el aborto. Sin embargo, la situación varía según el estado, ya que muchos congresos locales aún no han derogado la prohibición del aborto.

Avances que amplían y fortalecen la enfermería en la actualidad

Nursing Now México es una campaña global lanzada en 2018 para empoderar a la enfermería y mejorar su estatus a nivel mundial. Liderada por enfermeras docentes e investigadoras como Claudia Leija-Hernández, busca construir un Modelo de Atención Primaria de Salud Integral, con acceso universal, equidad y calidad, promoviendo la participación comunitaria y la interseccionalidad. Su objetivo es impulsar prácticas avanzadas y fortalecer equipos interprofesionales de salud.

Por otro lado, en 2019 se creó el Colegio de Especialistas en Enfermería Perinatal de México, presidido por el enfermero obstétrico Pablo Hernández, con el fin de fortalecer la profesión y garantizar servicios de SSyR seguros y de calidad, especialmente en la atención de interrupciones legales del embarazo.

El Modelo de acompañamiento a mujeres en situación de interrupción del embarazo por profesionales de enfermería de Ipas México (2021) destaca que algunas instituciones de salud de niveles de atención más altos han incorporado procedimientos para interrupciones en embarazos más avanzados, lo que ha brindado al personal de enfermería un área de oportunidad para ofrecer cuidados integrales, proporcionar información precisa y ayudar en la toma de decisiones informadas sobre los procedimientos más seguros.

Para ir terminando…

La historia de la enfermería en México revela un proceso de transformación que, a lo largo del tiempo, ha permitido a la profesión ganar autonomía y avanzar hacia un enfoque más integral en el cuidado de la salud. A medida que la enfermería se fue consolidando como disciplina científica, también se impulsó su rol en áreas claves como la salud sexual y reproductiva, heredando tanto los saberes prehispánicos como los conocimientos más actuales.

Hoy en día, la enfermería no solo se enfoca en los aspectos biológicos de la salud, sino también en el bienestar integral de la persona, ofreciendo cuidados que respetan las dimensiones biopsicosocial, espiritual y cultural del ser humano.

El intercambio de experiencias entre regiones de América Latina resulta crucial para fortalecer la profesión, ya que, aunque existen diferencias, las realidades compartidas permiten reflexiones que enriquecen las prácticas. En este sentido, el compromiso de la enfermería mexicana con la salud sexual y reproductiva refleja una continua lucha por su visibilización y el reconocimiento de su rol esencial dentro de los equipos de salud.

Bibliografía:

Nance, D. C. (2018). El inicio de la enfermería en México: Conflictos de poder y género, 1896-1904.

Nance, D. C. (2011). En busca de la Modernidad: el inicio de la enfermería en México. Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, 19(2), 109-116.

Ortiz, A., & Coss, B. O. (2021). Un servicio peligroso. El mito de la brujería y las parteras en Nueva España. Cuadernos de Literatura, (25), 4.

Rocha, M. (2015). Visión panorámica de las mujeres durante la Revolución Mexicana. Patricia Galeana.(Presentación.), Historia de las mujeres en México, 201-224.

Rodríguez, R. (2015). Los derechos de las mujeres en México, breve recorrido. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Historia de las mujeres en México, 269-295.

Torres, D. G., Reza, C. G., & Ocampo, C. O. L. (2011). Ticitlser y hacer: personajes divinos antecesores de la enfermería perinatal mexicana. Texto & Contexto-Enfermagem, 20, 94-99.

Torres Galán, J., & Sanfilippo y Borrás, J. (2016). El nacimiento de la Escuela de Enfermería en la ciudad de México (1888-1911). Tzintzun. Revista de estudios históricos, (64), 139-164.

Velázquez Guadarrama, A. (2016, December). De la caridad religiosa a la beneficencia burguesa: la dádiva social y sus imágenes. In Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas (Vol. 38, No. 109, pp. 43-96). Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas.

Wynter, E. R. A. (2007). La investigación en Enfermería: una mirada desde el enfoque de género. Enfermería Universitaria, 4(1), 20-23.